調整池の工事でわかった事業の問題点(2)ー 協議も全体計画もなく着工

- ryuikichisui

- 2025年3月6日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年3月8日

当会と市民技術者たちが 昨年2024年6月から始めた調整池工事の調査。その結果、開発業者の(株)フジタの設計ミスが発覚し、工事は中断しています。

しかし調査の結果見えたのはそれだけではありませんでした。フジタが進める海老川上流地区(メディカルタウン構想の舞台)全体の工事計画の不備、助成金支払いに絡む問題、さらにはそれらを黙認してきた市の姿勢など、それは驚くような事実の連続でした。

2025年2月7日、私たちは明らかになった問題を踏まえ、松戸徹市長に意見書を提出。合わせて市民説明会の開催を求めました。市長からの回答は2025年3月6日現在でもまだ来ていません。

今回を含め、私たちの意見書を3回に分けて、明らかになった問題点をお知らせします。

まずは私たちの意見書の導入部分から・・・。

令和7年(2025年)2月7日

船橋市長 松戸 徹 様

メディカルタウン構想(海老川上流地区開発)に関する意見と要望

~市は法に基づいて組合とフジタを指導し、安全な事業に変えてください~

「流域治水の会 船橋」山田素子、松尾弘道、瀬戸山修

監理技術者(管、土木) 小國匿児

「シビルまちづくりステーション」廣田治

一級建築士 渡部泰央

「なんでこんなに急いでいるんだ」「全体計画がないのに、盛り土ばかりどんどん進めて」「フジタ の言うなりで、チェックらしいチェックもしていない」

2024 年 6 月から調整池の技術的問題を調査してきた私たちが抱いた、これが率直な感想です。そ こに市民の安全と暮らしを守るという意識は見えませんでした。これが巨額な税金を投じる事業の実態なのでしょうか。土地区画整理法第 1 条では区画整理事業の目的を「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」とし、そのうえで行政の監督責任や指導内容を規定しています。それがなされていないと思いました。

調査の結果見えた、調整池を超えた事業そのものの問題点とそれに対する意見を提出いたします。 文末には要望も記したので、お忙しいとは存じますが回答をお願いいたします。

※文中のフジタは、ほとんどの場合、組合と同義です(フジタは組合の業務代行者であり工事受注者であるため)。

事業の問題点

協議も全体計画もなく着工

全体計画の策定に市がノータッチ

場当たり的で危険なフジタの工事

市がフジタの工事をチェックできない

問題だらけの助成金の支払い

法に定められた行政の監督責任が果たされていない

◆まとめと要望

(今回は上記の問題点のうち、1~4について掲載します。)

1,協議も全体計画もなく着工

何事もまず関係者による協議があり、全体計画ができてから各論に入るものですが、雨水排水計画、造成計画とも、この事業にはそれがありません。民間の開発だから「全体計画はフジタが立て る」というのは間違いではありませんが、これほど大規模で市民への影響も大きい事業をフジタという民間企業一社の判断にゆだねるのは無謀です。実際、だからこそ様々な問題が発覚し、今工事を止めざるを得なくなっているのではないでしょうか。

本来であれば二級河川の管理者である千葉県や、事業と連動して新駅をつくる東葉高速鉄道とも 事前に協議をするべきですが、千葉県は私たちが問い続けてきた、4号調整池周辺の安全性に関する協議について「何も連絡がない」と言い、東葉高速鉄道も昨年 11 月末、「市が組合を紹介してくれないから何も話し合っていない」と言っていました(後者は同社の甘えということもできますが)。

また市役所内においても関係部署で充分に協議がなされていないと、下水道部との面談で感じました。さらに私たちの調査で、フジタは下水道河川管理課に提出を義務付けられている図書類を出さず、協議もせずに工事を行っていることも明らかになりました。にもかかわらず市は2年もの間それを黙認。必要な手続きがなされていないなら工事を止めるべきですが、それをしませんでした。

2,全体計画の策定に市がノータッチ

そもそも「全体計画」の策定には市も関わる必要があるのではないでしょうか。フジタにとって 全体計画とは事業地内のことだけですが、本来はその開発の影響全体を見るのが「全体計画」であるはずです。そしてそれは監督者である市の仕事です。 またこれほど多くの機関が関わるプロジェクトには、点と点をつなぐ糸が必要で、その役割を担うのも、事業の監督者である市であると思います。

たとえば念田川の排水能力が低く(念田橋以南でも時間雨量 20ミリ対応)、毎年溢れていることなど、フジタは知らなかったでしょう。だから1号調整池に念田川の水が入り、県規定の水量を溜められなくなるミスが発生しました。またそんな排水能力の低い川に、これまでより大量の水が流せるようになる宮前川が接続するという、危険極まりない計画が進んでいるのです。

もし市がフジタと念田川の情報を共有していたら、こうした問題は起こらなかったはずです。今検討されている念田川と調整池の間に壁を造るとか、土手を高くして池に川の水が入らないようにするという案も、事業地内の開発のみ請け負うフジタの都合によるもので、壁や高い土手によって川の水が跳ね返り、浸水被害が増す川の西側の住民のことは考慮されていません。そこを指摘し、別の方法を考えるように指導するのが市の役目でしょう。

また下水道河川管理課の方は「分水嶺(新京成線沿線)からの雨水の流れを考慮する必要がある」 とおっしゃっていましたが、そうした大局観はフジタにはなく、やはり市が情報提供し、立案に関わる必要があると考えます。

新駅ができることによって開発が進み(遊水地が減り)、河川が溢れやすくなることも、市が全体計画の一環として対策を考えるべきことでしょう。

3,場当たり的で危険なフジタの工事

ではフジタは事業地内の全体計画をきちんと立てているのでしょうか。実は場当たり的な計画しかなく、ただひたすら盛り土を進めている状態であると思います。1 号調整池の設計書が、盛り土が始まった約5か月後(2023年4月17日)に出されているのが、その何よりの証拠です。

私たちが2024年10月24日に新たな質問として出した「載荷盛り土の測定データ」は、設計の基礎になるものですが、未だに回答がなく、本当に上流地区のデータをとり、そのうえで開発計画を立てているのか疑問です。

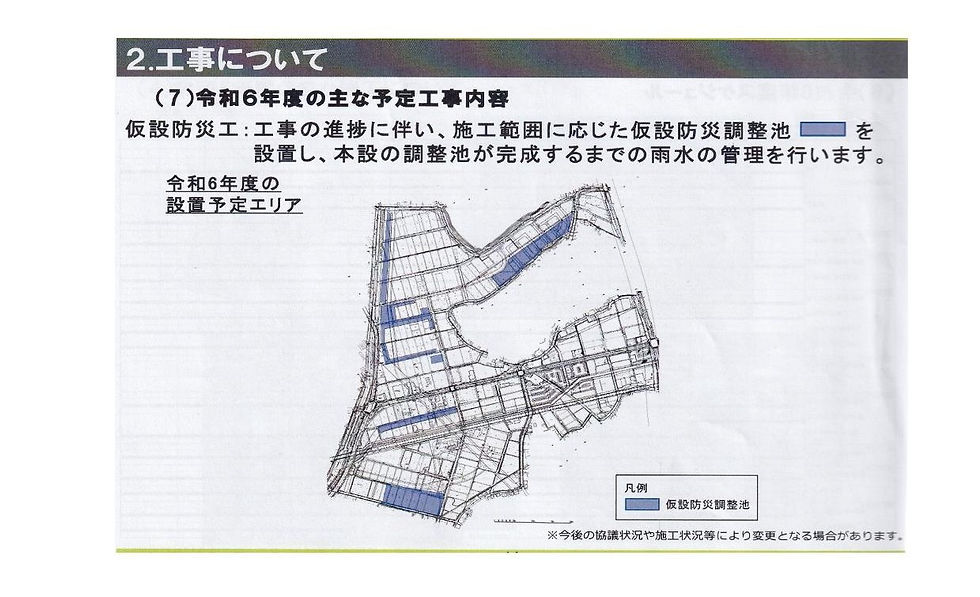

またこの工事は一般的な手順=低湿地の場合はまず調整池を造ってから盛り土=が全く守られていません(※)。土砂の搬入は、まだ調整池も仮設防災調整池(調整池ができるまでの間、水害を防ぐために暫定的に掘る池)もない2022年11月17日に開始され、その後も調整池の進捗状況とは関係なく搬入が進んでいます。市が圧密のためと市民に説明している盛り土も、仮設防災調整池がないため、水害を呼ぶ危険な盛り土となっています。

フジタは毎年その年度の工事説明会を開きますが、その際、盛り土工、インフラ工などの計画をブロックごとに横線で示します。しかし非常に大雑把で、各工事がいつ行われるのか、行われたのかわからないなど、「スケジュール」「計画」とは呼べないものになっています(資料1上)。

令和6年度中に造ると言った約10カ所の仮設防災調整池(資料1下)も、造りかけの1号調整池以外、できていません。ただやみくもに盛り土を進め、その合間に調整池の工事を進める。土木工事のセオリーを無視し、超軟弱地盤を甘く見た工事と言わざるを得ません。

※ 2021年10月に杉原前都市政策課長は市民や議員たちとの面談で「工事はブロックごとに行う。 まず調整池を造り、そのあとに造成工事をする」とおっしゃいました。これが通常の段取りです。

4,市がフジタの工事をチェックできない

この度の調整池の調査で驚いたのは、市の職員がフジタが出した構造計算書や図面などをほとん どチェックしていないということです。組合がしっかりやっているはずである。だからチェックは不要ということです。

いくら民間の開発とはいえ、それでは市民の安全ははかれません。だからこそ念田川の水が調整池に入ってしまうミスに市は気づきませんでした。また海老川上流地区は N 値0が広がる超軟弱地盤です。その大規模開発はフジタであってもなかなか経験がないと思われ、調整池の液状化対策ですら、置き換え砕石なのか地盤改良なのか他の方法なのか、未だにはっきりした答えが出ていません。

さらに問題なのはフジタの改善策が適切かどうか、市が判断できないことです。私たちがいくつもの疑問を呈したあの構造計算書でさえ、フジタが回答から逃げているのに、「あれが確定した構造計算書です」と言う。フジタの言うなりで、私たちからすればあり得ないことです。

千葉県や東京都では大規模工事、難しい工事の場合には第三者委員会(あるいは建設コンサルタ ント)を設け、業者がつくった文書や工事の検討を行うと聞きました。本事業においても軟弱地盤の開発の知見を有する技術者や学識経験者などによる第三者委員会の設置が必須と考えます。

メディカルタウン予定地の海老川上流地区への土砂投入が開始されたのは、2022年11月17日。土砂の申請は市だけでなく県にもしなくてはならないが、フジタはそれをやらなかった(県のルールは土砂搬入の1カ月前までに県への申請を完了すること)。「流域治水の会 船橋」の指摘で無届けであることを知った県は、土砂の搬入を止め、手続きをするように組合を指導。搬入は12月から2023年1月まで1カ月以上止まった。業者の指導は市より県のほうがしっかりしているようだ。

以下に続きます。

コメント